2020年に入っても学校を相手取り訴訟を起こされた方、またこれから起こそうとされている方は比較的多くおられます。

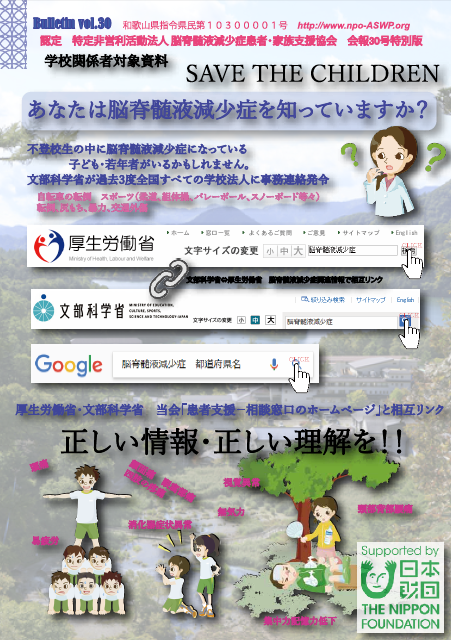

昨年まで公立学校中心に全教諭に脳脊髄液減少症の事を詳しく知っていただく為に会報30号

を教育委員会通じPDF版配布や現物を提供してきました。今年は昨年まで35都道県まで全教諭に対し、会報30号を配布してきましたので残り12府県の教諭全員に配布を行う活動を予定しておりましたが新型コロナウィルスの影響で現在その活動は止まっております。 終息後再開の予定です。

学校現場で脳脊髄液減少症患者がおられる場合 相談はこちらから

|

皆さまご存じの通り小児・若年者の脳脊髄液減少症患者が急増し、治療後回復されています。 しかし、国の研究がコロナ禍で思い通りに進まない状況があり、数少ない専門医に負担がかかっています。 少しでも専門医の負担を減らす目的 学術的に治療技術の向上の目的の為、いち早く患者さまを専門医につなぐ事を目的とし実施しております。

2)脳脊髄液減少症は学校や行政を相手取り、裁判になっている例もあります。 我々認定NPO法人脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(以下、協会)と脳脊髄液減少症・ 子ども支援チームは、全国47都道府県行政と連携しその実態を調査ております。 ご存知のように脳脊髄液減少症の治療であるブラッドパッチ療法は、2016年より保険適用と なりました。 しかし、多くの小児・若年者は「保険適用外」になります。 今回の保険適用にあてはまる患者群は厳しい診断基準に当てはまる患者群だけが対象で 全体の20%弱と言われています。 3)国際医療福祉大熱海病院(現平塚ホスピタル病院 脳神経外科 篠永先生が 2016年度4月より3カ年計画で国において研究を開始されましたが、様々な問題により、遅々として研究が進まない現状にありますした。その研究は 2019年4月より 埼玉医科大学にAMED科学研究費に引き継がれ研究が続き A.児童・思春期例における脳脊髄液漏出症の病態と低髄液圧を示す周辺病態の解明及び客観的診断法に関する研究を開始。 下記クリック AMEDのホームページに移動します 脳脊髄液減少症の病態生理と診断法の開発 埼玉医科大学 荒木 信夫 教授 この研究には本格的に小児科医も参加し、3年をめど基礎研究をおこっております。 この研究が終わるまで小児の脳脊髄液減少症を診断できる専門医は非常に少ない為 この相談窓口が重要となります (2021年9月現在) よって、この相談フォームは、その研究の一助となる為に作成されたものであり、貴重な データが行政や国を動かす原動力となると信じております。 どうか皆さまのご協力をお願い します。 なお、下記規約事項に同意の上、投稿いただけますよう、よろしくお願いします。 規約 1) 投稿されましたデータはデータベース(協会が所有するサーバ内のパソコン)に 保存されます。 個人名や投稿いただいた内容は一切外部には出しません。 更にセキュリティ には充分注意しますが、ハッカーにより情報を100%漏洩されないとは言い切れ ません。 その場合、その責任は一切負えないものとします。 ※過去19年、情報漏洩はありません。 2) 厚生労働省の小児の研究班の医師等(篠永正道先生・守山英二先生・中川紀充先生・その他の医師)に研究の参考に閲覧を許可します。 本事業については小児の脳脊髄液減少症患者救済事業として脳脊髄液減少症子ども支援チームと連携し行うものとし、鈴木代表にもデータ閲覧を許可し問題解決を共同で行うものとします。

3) 養護教諭から問い合わせについては、内容如何により、治療面、その他について、 3人の医師より直接アドバイスがあります。 ※日本脳脊髄液漏出症学会(理事長 中川紀充医師 )と連携 しております、相談は協会スタッフが応対させていただき、重症その他ケースによっては患者さまを直接専門医にダイレクトでご紹介します。 このフォーマットは2016年静岡県主催の脳脊髄液減少症研修会で参加された養護教諭の先生にアンケートをとり作成したものです 下記必要事項をご記入の上、確認ボタンをクリックしてください。 |

本事業は日本財団の助成金事業「第4期 脳脊髄液減少症の診断画像データーベースの構築 医療難民救済事業」の支援を受けております

本事業は日本財団の助成金事業「第4期 脳脊髄液減少症の診断画像データーベースの構築 医療難民救済事業」の支援を受けております

現在進行形の国の研究はこちら

← サブメニュー「文部科学省」でも報告している通り近年、全国保健体育課教育指導主事が集まり、

「健康教育・食育行政担当者連絡協議会」が開催され、「脳脊髄液減少症」についての勉強会をしています。 これは全国各地で学校現場において外傷による脳脊髄液減少症が発症している例が少なくないためです。ある地域では3度の事務連絡(H19.H24H.29)がなされているにも関わらず、事故後の対応が不十分であった為に事故が重傷化したのは学校側に責任があるとし、市教育委員会を相手取り訴訟がおこなわれていて,

状況は泥沼化し、行政として立場の弱い原告側(生徒側)に普通では考えられない行動をしている例もあります。事故後、訴訟を行う前に当会へご相談いただければ、泥沼化を防げたと予測されます。

学校現場の多くの人に小児の脳脊髄液減少症についての知識をもってもらう事が重要事項と考えています。

まず学校現場の皆さまにお伝えしたい事

1)東京・静岡・埼玉・兵庫・広島以外の県では、小児・若年者の脳脊髄液減少症を診断できる専門医がいないとお考えいただいて良いと思います。 これは大学病院等を含めてです。

注意)上記の1都4県の中で、例えば A病院で脳脊髄液減少症を否定されても、別病院で検査し

脳脊髄液減少症と診断されるケースもあります。 又、逆の場合もあります。

2)起立性調節障害(OD)、体位頻脈性症候群(POT)と診断され不登校になっている例はがあまりにも多い。

←詳細はココをクリックしてください。

しかしながらこのOD POT病気の真のメカニズムはわかっていません。このODとPOTの中に脳脊髄液減少症

患者がいる事は研究で判明しております。

3)実際の小児の症例をご覧ください、http://csf-japan.org/japanese/about-3.html

地域の小児科医では、この脳脊髄液減少症を診断できる医師はいないと考えたほうが良いでしょう。

実際 たとえば症例から「多分 お子さんは脳脊髄液減少症でしょう、しかし残念ながら本県には診察や

治療できる医師はいないため、ホームページ等で認定NPO脳脊髄液減少症患者・家族支援協会から専門医を紹介してもらうのがベストですよ」又こういう例もあります「教育委員会や各都道府県庁に問い合わせしても当会を紹介しますから連絡されたほうがいいですよ」とこういう事例が非常に多くなっております。

理由 現在 多くの小児科医は本疾患を知っております、しかしその小児科医が所属する小児科学会として

本疾患を病気として認めるかどうか?現在 下記研究班に小児科医が入班し基礎研究をおこなっている最中であるからです。結果がでるまで3年かかります

■「児童・思春期例における脳脊髄液漏出症の病態と低髄液圧を示す周辺病態の解明及び客観的診断法に関する研究」開始 AMED公式HPに移動

| 研究開発課題名 | 所属機関(代表機関) | 研究開発代表者 | 職名 |

|---|---|---|---|

| 脳脊髄液減少症の病態生理と診断法の開発 | 埼玉医科大学 | 荒木 信夫 | 教授 |

3年間の対策は←サブメニュー「行政との協力」「文部科学省」でも記述しましたが、

学校現場で脳脊髄液減少症と思われる患者がいた場合、 至急 小児・若年者の脳脊髄液減少症の専門医につなげる必要があるとき、当会の「脳脊髄液減少症小児・若年者・学校関係者救済相談フォーム」をぜひ活用ください。下記バナーより

相談フォームにアクセスできますので御活用ください。この相談フォームは、静岡県の多くの養護教諭に

また、この相談フォームの存在を啓発するために当会会報30号を作成。2019年6月現在、 東京都教育委員会では全ての公立学校の教諭 養護教諭に配布しました。千葉、茨城、和歌山、広島、島根、高知、香川、愛媛、兵庫、静岡、三重、愛知、各岐阜教育委員会などに全て無料で会報 30号を総計10000部、配布させていただいています。

小児及び10代(6~19歳)の脳脊髄液減少症患者についての情報

●脳脊髄液減少症についての通達平成19年5月31日以降3度の事務連絡が出ている

CONTENT (NO1→5)の順に、ご覧ください。

NO1

2007年6月 文部科学省が幼稚園から大学にいたるまで、全国の都道府県教育委員会等を通じ学校教育現場に脳脊髄液減少症と思われる症状を訴える生徒が出た場合、安静など適切な対応をとるなどし、病院にて診察を受けるよう指示するなどの周知徹底を行いました。 このようになった背景とは?

NO2

脳脊髄液減少症の定義とは?小児の場合?

小児の脳脊髄液減少症の論文は?

NO3

小児の脳脊髄液減少症 の症状の特徴

[2007年5月11日 参議院議員会館会議室にて、中川紀充先生(明舞中央病院・脳外科部長)、国際福祉大学熱海病院 篠永正道教授の講演を聴いて]

NO4

小児の脳脊髄液減少症 診断の注意点

[2007年5月11日 参議院議員会館会議室にて、中川紀充先生(明舞中央病院・脳外科部長)、国際福祉大学熱海病院 篠永正道教授の講演を聴いて]

「学校現場について」の国・地方議会 質問(行政の動き)

最新情報 2008年12月1日現在

※「18歳未満の脳脊髄液減少症患者数が200名を越えた(治療を受けた方)」 小児専門医に独自に問い合わせた結果

午前8時15分 副大臣室にて署名 19100人分を池坊文部科学副大臣に提出しました

懇談は50分に及んだ

参加者 脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム代表

鈴木裕子 副代表 轟 智恵 岡野美千代

脳脊髄液減少症患者支援の会 川野小夜子代表 長谷川和子

脳脊髄液減少症ワーキングチーム事務局長 古屋範子議員

その他多くの議員が出席しました。

NPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会) 中井

池坊副大臣は「学校や教員が病気の知識を持ち的確な対応が取れるよう、周知徹底したい」と述べました。

POINT-1

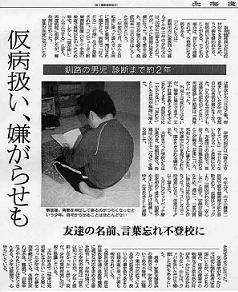

頭痛や倦怠感・吐き気,眩暈を訴え、学校を休みがちで、授業を受けることができず不登校と思われていた児童(生徒)が、実は脳脊髄液減少症であったという例が近年報告されるようになりました.

日常生活にも支障をきたすような状態の中、小児科や近隣の内科・脳外科・心療内科などを受診しても異常なしとの診断で、親は困惑し、何とかわが子を治したい一心で、ドクターショッピングを重ねる日々でした。学校側も「怠け、精神的な問題」と捉えることが多く、中には、悪霊に取り付かれていると報告した例もありました。しかしTV新聞などを通して、脳脊髄液減少症の存在を知り、専門医で検査をした結果、髄液の漏れが認められ、ブラッドパッチ療法を行い、その結果、症状が改善して学校に戻れるまでに快復した児童生徒もおります。わが子を苦しめた病気の原因が判明し、「脳脊髄液減少症」という、きちんとした病名がつき、ブラッドパッチ治療まで辿りつく事が出来た母親達は、学校側の理解を得ることの難しさや学習の遅れに対する不安を痛感し、連携を取り合い、力をあわせて、「不登校ではなく、れっきとした病気」であり学校教育現場に病気の知識と理解を持ってもらうことをはじめに「脳脊髄液減少症」は子供でも、日常生活の中で起こりうる病気であることと、正しい知識、予防法等を広く社会に啓蒙活動をすることを目的とした「脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム」

を結成しました。昨年2006年11月に脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チームは、「学校現場における脳脊髄液減少症対策を求める」要望書を19100名の署名とともに池坊文部副大臣に提出しました。

(脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム 鈴木裕子)

「その件の文部科学省の回答が」

文部科学省として脳脊髄液減少症に関しましては、医師の方からこういった病気があるのではないかという報告を受けています。この疾患は眩暈や頭痛、その他様々な症状がでると伺っております。医学界においても近いうちに科学的なアプローチにより研究が開始されると伺っていますので、この時期にあわせて文部科学省としましても全国の都道府県教育委員会等を通じ、幼稚園から大学にいたるまで、そのような事故などによって眩暈などを訴える生徒が出た場合、安静など適切な対応をとるなどし、病院にて診察を受けるよう指示するなどの周知徹底を図りたいと考えております」。

(参考 会報10号)

(参考 会報10号)

2006/11/18

毎日新聞 読売 日経に記事がでました

POINT-2

2007年4月 厚生労働省科学研究費が脳脊髄液減少症研究に交付が決定され、文部科学省の通達が開始されようとしていたが当協会(NPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)が更なる理解を深めるために一度は、現場の医師、文部科学省、脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チームと会議(勉強会)をおこなう必要性があると提案。そして2007年5月11日参議院議員会館にて会議が行われました。

本日午後3時より 参議院議員議員会館会議室にて

脳脊髄液減少症ワーキングチーム(座長 渡辺孝男)及び文部科学省の担当者様、国際医療福祉大学熱海病院 教授 篠永正道先生、明舞中央病院 脳外科部長 中川紀充先生、脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム(鈴木裕子代表)の皆様と「学校教育現場における脳脊髄液減少症の問題点」について、意見交換をしました。

POINT-3

※中川紀充先生、篠永正道教授からは、約10例の症例が発表されました。

お二人の小児の患者さんへの意見、考え方は、ほぼ同様でした。

「まだ充分な症例数がないために、医学的科学的根拠として証明するのに充分な症例数にはいたっていない。更なる症例の積み重ねが重要」という意見でした。

※「脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム」から

この脳脊髄液減少症のような病気があることは事実であり、ブラッドパッチ治療をして症状が改善したのも事実です。子供達は精神的な問題、あるいは他の病気で不登校になっているのではないということの周知徹底を、教育現場でしっかりと図っていただきたい。特に、養護教諭、体育の先生、部活等の指導者、カウンセラーの先生方に、この病気の周知徹底を図っていただきたい。そして、この病気にかぎらず、疾患を持った子供達の学習の遅れに対する支援を考えていただきたい。脳脊髄液減少症に対して、教育現場で正しい知識を持っていただく事が先決です。早い時期に適切な対応を取っていただくことで、ある程度、この病気はふせぐことが出来ます。そういった意味でも、一日も早く通達は出していただくよう、強く要望します。とありました。

※NPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)の意見としましては、今までに「脳脊髄液減少症の多数の相談を受けてきた経験から、20歳以下の方が脳脊髄液減少症であった事実は間違いなくありました、脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チームのお母様方の意見は「人道主義」から言えば最もな意見だと思います。しかし今日参加してくださったお二人の医師の御意見をお聴きし、小児の件で問い合わせなどがあった場合などの対応として、また教育現場(学校医)や小児科医の先生方に読んでいただく脳脊髄液減少症の要約版(小児の例を含め)などが必要ではないかと考えております。

2007年5月31日付けにて全国の教育委員会等に事務連絡が行われました。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/05/07060103/001.htm

脳脊髄液減腔から脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって

脳脊髄液が減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などさまざまな症状を呈する疾患である。

脳脊髄液減少症研究会ガイドライン作成委員会

小児6~19歳の症例数も多数上がってきているが、現在のところ未解明の部分も多く

今後の研究に期待がよせられる。

学校教育現場で、体育の授業中の事故、部活動での事故、或るいは、虐めによる暴力を受けたことや、楽器演奏の負担が原因で脳脊髄液減少症が発症している例も多数報告されはじめている。

治療などを考える場合、専門医によく相談し、ご家族で「脳脊髄液減少症」の最新の情報・病態のメカニズム等を研鑽し、慎重に診察してゆくことをお勧めします。

また専門医が全国でも未だ少なく診察までに、時間を要するかもしれません。御了承ください。

なお、厚生労働省では2007年4月より「脳脊髄液減少症」の研究班を組み、病態の研究が開始されています。

山王病院脳神経外科 高橋浩一先生、同脳神経外科部長 美馬達夫先生の

論文が、日本小児神経外科学会機関誌 【小児の脳神経】に掲載されました。

* 小児期に発症した脳脊髄液減少症9例の検討 ―臨床象とその対応―

(Vol.33 No.5 October2008462-467, 2008)

(2007年5月11日参議院議員会館会議室にて中川先生(明舞中央病院・脳外科部長)国際福祉大学付属熱海病院 篠永教授の講演を聴いて)

今回の発表の中で

・(発症原因) 交通事故、スポーツ外傷、転倒・転落、暴力を受けた、腰椎穿刺(検査 や麻酔)などその他誘因として激しい咳込み、強く鼻をかむ、ラッパを吹くなど原因不明などがあった。

・(症状) 起立性頭痛(座位、起立位になると短時間のうちに頭痛を訴え、臥位に なると消失する症状)の訴えが多く、午後や休日にもあまり変化しない。 起立性ではない連日性頭痛の場合もあった。その他の症状としては、ふらつき、全身倦怠感、悪心、思考力・記憶力 低下、その他などがみられたが、これらは病期が長くなるに従って多くなる傾向であった。

◎(画像診断) 脳MRI

・発症1ヶ月以内のような急性期例については不明。

・1ヶ月以上経過したような慢性期例については、起立性頭痛を訴える 場合でもMR所見は正常と判断される場合が多く、脳脊髄液減少症の成人例よりも所見は 乏しかった。

◎RIシステルノグラフィー

・慢性期例ではほとんどが正常髄液圧を呈していた。

→髄液圧が正常範囲であっても診断否定にはならない。

・髄液漏出部が観察される場合には治療のてがかりとなる。

・小児の髄液循環動態は不明な点もあり、早期膀胱内RI集積所見 や24時間後のRI残存率については今後の検討を要する。

◎(硬膜外生理食塩水注入テスト)

一過性に頭痛の消失を訴える場合が多く、髄液減少を判定する有力な手 がかりと考えられる。

◎(治療)

(1)寝る安静(臥床安静) まず2週間程度の臥床安静および十分な水分摂取を行ってみる。 期間を延ばして経過観察してもよいが、1ヶ月以上起立性頭痛などが改 善せず遷延化する場合には上記の検査などを考慮する。

(2)硬膜外自家血注入(ブラッドパッチ)治療 保存的治療(臥床安静)が無効の例に対して考慮する。

・髄液漏出部が特定できる場合はその近傍にブラッドパッチを行う。

・漏出部が不明瞭な場合には安全性より腰椎部にブラッドパッチを行うことを検討しても良い。

・効果判定には月単位の観察は必要である。

・ブラッドパッチ治療が無効の場合もある。

(まとめと問題点)

脳脊髄液減少症成人症例との違い;成長期の脳(中枢神経系)の特質によるものか?

(1)診断基準がなく、判断が難しい場合がある。

小児例では「脳脊髄液減少症診療ガイドライン2007」にも当てはまらない場合も多い。

→起立性頭痛の訴えを手がかりに疑っていく。

(2)現状の画像診断では不明瞭な場合が多い。

特に慢性期例では画像(MRI、RI検査)だけでは診断できない場合もある。

また髄液圧も慢性期には正常化している場合がほとんどと考えられる。

(3)治療方針

急性期には「寝る安静(臥床安静)、水分をとること」が推奨される。

症状が長引いた慢性期例については、一定の治療方針は確立されていない。

(4)専門家の間でも認識が低く、他の診断を受けている場合がある。

特に症状が不登校の原因となっている場合には、精神的なものや起立性調節障害と

判断されている場合があると考えられる。

起立性調節障害

思春期に多発する自律神経失調症の1つ。起立によって立ちくらみ、めまい、脳貧血などが起こりやすく、その他に動悸、息切れ、 頭痛、食欲不振、腹痛、睡眠障害、倦怠感などの症状が現れやすい。

考察

以上のような講演がなされポイントをお二人の医師の許可を得てまとめてみました。 但しこのページの文責はNPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)にあります。 協会リストに記入している病院では様々な理由で場合によっては小児の方の診察を断られる病院もあるかもしれません。 (診察希望の方は←「診察希望」の方をクリック及び協会にお問い合わせください。

問い合わせ

◎NPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会)

←「お問い合わせ先」をクリックください

◎脳脊髄液減少症患者支援の会・子ども支援チーム 代表(鈴木裕子)

TEL FAX とも 04-7154-3084

2007年5月31日

NPO法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会(旧名・鞭打ち症患者支援協会) 代表 中井 宏

参考 2007年11月16日 毎日新聞

2008年6月28日朝日新聞北海道

2008年10月30日北海道新聞